2021年6月9日

伴随着零工经济从业者数量的迅速增长,零工经济从业纠纷也越来越多地涌入法院。北京市朝阳区人民法院曾于2018年发布的《互联网平台用工劳动争议审判白皮书》显示,2015年至2018年第一季度,该院共受理互联网平台用工劳动争议案件188件。这仅仅是一个基层法院审理的零工经济从业纠纷案件数,若放大到全国,该类案件的总量将十分庞大。尽管零工经济从业者法律身份定性之困犹存,但司法机关在大量的司法判例实践中不断积累司法经验,深入探索定性之困的根源和解决问题的途径,为立法完善和政策制定提供实践基础和素材。

一、零工经济从业纠纷司法裁判的分布特点

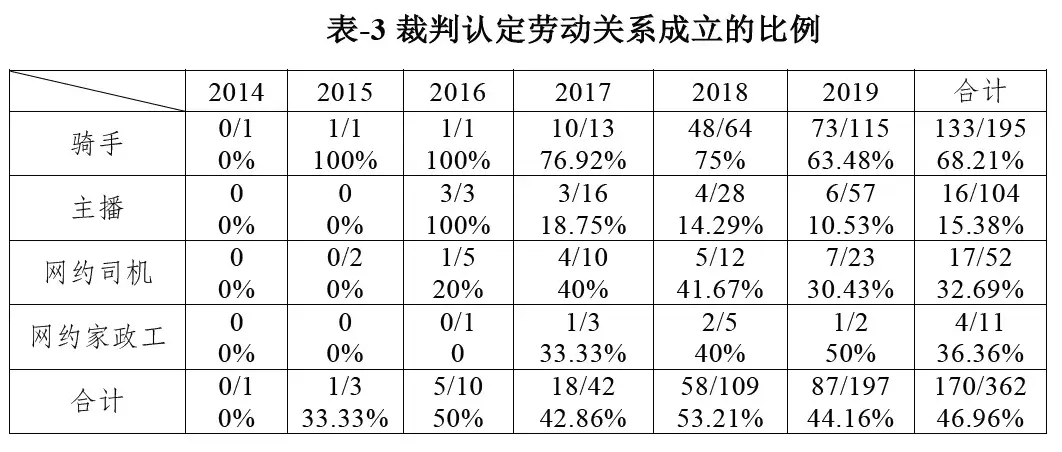

通过中国裁判文书网检索阅读海量裁判文书,筛选出能够直接且典型反映零工经济从业者身份认定的裁判文书共计362份(截至2019年12月底)。虽与全国数据还有较大的差距,但呈现出的特点与社会主流判断基本一致,能够反映零工经济从业纠纷的整体状况。

年份分布呈现出零工经 济从业纠纷逐年递增趋势。2014、2015年的零工经济从业纠纷仅为个位数,2019年达到197例,较2016年增长了近20倍。

济从业纠纷逐年递增趋势。2014、2015年的零工经济从业纠纷仅为个位数,2019年达到197例,较2016年增长了近20倍。

类型分布体现出行业特点,其中骑手类纠纷的数量达到了195件,主播、网约司机、网约家政工的案件数量分别为104、52和11件。可见骑手纠纷的数量最大,且增长较快。

案由分布突出反映,一级案由的数量达到203份,占据压倒性优势,说明法院在认定零工经济从业法律关系时更倾向于采用涵摄性最高的一级案由以避免触达零工经济从业者法律身份定性问题。

二、司法实践中基于类型化的主流裁判导向

某种法律关系在所有裁判定性中所占的比例,是反映主流裁判导向的直接指标。从类型化的角度看,法院对不同类型的零工经济从业者身份认定所持的态度迥异。362份裁判结果显示,将零工经济从业认定为劳动关系的有170例,占比46.96%;其中,将骑手就业认定为劳动关系的判决达到68.21%,网约司机、网约家政工的劳动关系认定比例分别是32.69%和36.36%,网络主播的劳动关系认定比例则只有15.38%。可见,将骑手就业认定为劳动关系是法院裁判的主流导向,而将网约司机、网约家政工、主播就业认定为民事关系是这三类零工经济从业纠纷的主流裁判导向。

司法实践中形成的主流化裁判导向往往会潜移默化地影响司法,形成裁判惯性与思维定势。但因个案的复杂性,盲目地遵从主流裁判导向也是不可取的,更需要结合案情作出更为合理的裁判。例如在江苏唯秀文化传媒有限公司与陈娟劳动争议案中,唯秀公司主张针对主播与经纪公司的关系认定为合作关系,但宿迁市中级人民法院审理后认为,唯秀公司与陈娟的法律关系与其他主播类案件的事实不同,本案中双方当事人的关系更多地体现出管理、从属性特点,故主流化裁判导向在本案中不具有参照性。

三、法律关系界分:零工经济从业纠纷司法裁判的立场分歧

法律关系决定法律适用,进而决定权利义务配置。零工经济从业纠纷涉及的法律关系类型主要有劳动关系、劳务关系、雇佣关系、承揽关系、居间关系、合作关系、服务合同关系等。零工经济从业定性难,根源在于法律关系界定不清,且法律关系之间存在一定相似性。

(一)劳动关系与雇佣关系

在我国,劳动合同适用劳动法,雇佣关系适用民法,二者是各自独立的关系。对于均具有从属性的这两种法律关系,一般认为二者区别的关键在于其从属性强弱程度的不同。然而劳动的从属性从弱到强发展到何种程度就发生从雇佣关系向劳动关系的质变,却没有清晰可见的标准。例如在哈尔滨马迪驰汽车销售有限公司与张玉江机动车交通事故责任纠纷中法院认为:雇佣关系与劳动关系存在相似之处,都以劳务获得劳动报酬,都接受用人方的管理,但劳动关系区别于雇佣关系之处在于,劳动关系中的劳动者表现出更强的人身依附性,雇佣关系中雇员对雇主的人身依附性不强,管理也不如劳动关系严格。但对于管理严格程度的判断标准,法院却未能进一步详细阐明。

而雇佣关系处于一种十分尴尬的地位,民法中没有关于雇佣合同权利义务的正面规定,只在侵权责任法雇主责任的规定中使用了雇佣关系的概念。在零工经济从业纠纷解决中,一些法院认为部分零工经济从业虽然具有灵活性、非典型性特征但仍可成立劳动关系。另一部分法院则持否定立场,对于那些具有一定从属性特征但较弱的零工经济从业认定为雇佣关系。零工经济背景下劳动关系与雇佣关系的模糊不清状态更突出。例如在合肥王海影视传媒有限公司与许芳芳合同纠纷案中,法院认为双方签订的《艺人合作协议》约定的内容带有明显的雇佣合同属性,双方的权利义务关系应当遵守劳动法律相关规定。令雇佣合同适用劳动法,这就将雇佣关系和劳动关系直接混同起来。

(二)劳动关系与劳务关系

司法实践中对劳务关系、劳务合同等术语的使用往往比较随意,常常在很宽泛的意义上指代各种民事性质的劳动给付,作为与劳动关系相对照的概念使用。在部分案件判决书中,法官所称的劳务关系实际上另有所指。例如在刘敏云与壹零壹捌汽车俱乐部(北京)有限公司劳动争议案中,法院肯定劳务关系也具有一定的管理性特征,只是没有达到劳动关系的紧密程度,这实际上是混淆了劳务关系和雇佣关系。在杨秀如与卢克亚等机动车交通事故责任纠纷案中,法院则认定被告卢克亚与被告德科公司之间存在劳务雇佣关系,在语词上将劳务与雇佣直接杂糅在一起。在有些案件中,法院则将劳动关系、雇佣关系与劳务关系明确区别开来,例如在程如权、郑州时空隧道信息技术有限公司提供劳务者受害责任纠纷案中,法院不仅否定骑手与平台企业之间存在劳动关系,还否定了劳务关系和雇佣关系的成立。

(三)劳动关系与居间关系

在零工经济场景下,平台提供消费需求信息,零工经济从业者依据这些信息选择接单服务,与居间合同很接近。司法裁判结果显示也确实不乏将零工经济从业认定为居间关系的实例。例如在遵义市华通汽车代驾服务有限公司与陈显明劳动争议案中,法院认定平台代驾属于居间关系。然而在谭明邺诉被告重庆市江北区人力资源和社会保障局工伤认定纠纷案中,法院认定原告与司机陈刚签订的《信息技术居间合作协议》是以居间合同形式掩盖劳动关系,双方已形成事实劳动关系。

司法实践中,法院对零工经济从业者法律身份定性存在严重分歧。仅362份判决围绕定性所使用的法律关系类型概念不下10种,按照劳动从属性从有到无、从强到弱的顺序,依次为劳动关系、雇佣关系、劳务关系和其他民事法律关系(包括承揽、居间、合作、经纪、服务、委托、演出合同等等)。这些法律关系术语使零工经济从业者的身份愈加模糊不清,难以定性。

四、标准与适用:零工经济从业法律关系考量从保守到开明的弹性司法

现阶段,运用劳动从属性标准检验零工经济从业的法律关系时,遇到上述困境。而面对零工经济发展需要,更为复杂多元的考量逐步走向司法裁判视野。

例如基于书面合同订立考量,在洪晖旭与温州市易斯威汽车服务有限公司合同纠纷案中,二审法院认为上诉人洪晖旭与被上诉人易斯威公司之间签订的《合作协议》系双方的真实意思表示,且未违反法律法规的强制性规定,合法有效。此类判决以民法意思自治原则为根基,尊重平台企业与就业者对法律关系定性的自治。但在马一方与吉林市小宇文化传媒有限公司合同纠纷案中,法院则持审慎立场,虽然签订了劳动合同,但不能就此认定双方之间系劳动关系,还是应按照劳动关系成立的从属性要素来确定,并最终否定了劳动关系的成立。

再如从管理与控制角度考虑,是否存在指挥管理是体现劳动从属性和认定劳动关系的最重要标准,但是否存在足以构成劳动关系的管理还必须结合众多更加具体的因素进行判断,包括但不限于招聘记录、培训、押金、考勤、可替代性、考评与奖罚等。例如在上海点我吧信息技术有限公司杭州分公司与赵忠耀、徐贤芳劳动争议案中,骑手赵秀川在第一天上班即遭遇交通事故死亡,法院根据手机短信表明的招聘记录认定劳动关系成立。在杜德水、青岛运河恒通物流有限公司劳动争议案中,法院认为他人可替代杜德水送餐,人身依附性不强,不成立劳动关系。再如在马某某与深圳某影视传媒有限公司确认劳动关系纠纷案中,法院认为传媒有限公司对于原告的所谓管理,实质是基于一个演艺行为的管理权,是由演出经济关系衍生出来的管理行为,不是劳动关系的管理行为等。

上述列举的具体因素,几乎针对每一个标准都存在裁判立场的分歧,而即使是对同一判断要素,法官所持的立场也存在严重分歧。例如对于底薪,部分法院将其作为成立劳动关系的重要证据,部分法院因为当事人没有约定底薪否定劳动关系成立,另有部分法院则在有明确底薪约定的情况下仍旧判定劳动关系不成立。尽管在众多攸关定性的要素中,法官最终选取作为裁判主要依据的标准呈现个案差异,但足以说明,零工经济从业者法律关系的定性已不再墨守成规,而是更趋于多元化的思考裁量,并在尝试回归劳动法保护弱者的宗旨,寻求更好的司法权衡,促进司法裁判从保守走向开明。

“劳动是公民的基本权利,通过劳动获取劳动报酬是公民生存的基本手段。而劳动合同关系具有在一定期限内,因劳动者依附于用人单位、接受用人单位的管理而存在劳动力的排他性占用的性质。因此,必须给予劳动者强制性的保护,以抑制用人单位为逐利而盘剥劳动的冲动,并切实保障公民能够通过劳动保障最基本生存的需要。……面对较传统的工厂式集中管理为松散的互联网模式中的劳动提供关系应否认定为劳动合同关系,其价值取向应着眼于是否劳动法律关系的根本:该类劳动的提供是否属于公民的基本劳动权利,应否将该类的关系纳入基本的劳动社会保障范围中予以强制保障。”

这段极为精彩的判词,不只是机械地适用规则,而是对规则运用背后的法理进行了深刻的剖析,揭示了零工经济从业者法律身份认定之困,特别是站在政策考量和利益衡量的高度,将平衡保护劳动者和发展新兴经济的利益诉求作为定性的根本出发点和指导理念,而成为具体规则适用的灯塔。